Produire un pain bien levé, à la mie alvéolée, à la croûte dorée est bien sûr ce que toutes les boulangères et boulangers du Pain des Cairns rêvent de réaliser quotidiennement. Simple ? Pas tant ! Car on n’imagine pas le nombre d’étapes et les subtilités toutes plus importantes les unes que les autres pour réussir un pain. Alors quand un pain sort du four disons… pas comme on le rêverait, les pistes d’explications sont multiples. Essayons de décortiquer l’origine des petits « ratés » de ces pains pas perdus pour autant.

Genèse du miracle

Maintenir la qualité de nos pains est évidemment un objectif prioritaire de la production au Pain des Cairns. Mais derrière cette évidence, il y a 16 cerveaux et paires de mains différents et à peine moins d’étapes pour arriver au pain idéal. Alors dans le fournil, il ne se passe pas une seule journée sans que l’on discute en collectif de nos pains : de leur aspect, de leur goût, de leur texture. Car un pain qui ne correspond pas au résultat attendu nous fait forcément remonter en arrière sur ce qui a bien pu se passer et à quel moment. Alvéoles trop irrégulières, mie trop dense, pâte gélifiée, croûte décollée ou trop molle, goût trop acide :

On peut tout expliquer ou presque, mais cela est très souvent de la multicausalité.

C’est là que cela devient intéressant et que le collectif est porteur !

Car dans une équipe de 16, certain.es seront plus spécialistes des farines, d’autres du levain, d’autres encore de technique boulangère. D’autres enfin, ont une approche instinctive qui ouvre parfois sur des pistes précieuses. Notre complémentarité fait notre force, dans ce domaine comme dans tant d’autres. Commençons par le commencement : la farine.

La petite instable

Notre farine est le fruit du minotage de meuneries artisanales du Trièves (moulin du Vieux chêne), de Drôme (ferme des Places, ferme Bouteille et moulin du Forest) et des Hautes Alpes (moulin Pichard). La gestion des lots de farine se fait directement aux moulins avant la livraison. Le moulin Pichard a même son propre laboratoire d’analyse dans lequel une personne surveille les grains qui arrivent des alentours. Dans ce laboratoire, une première machine vérifie le taux d’humidité et le taux de protéines des grains de blés, une autre donne l’indice de gluten des farines. La troisième machine est l’incontournable alvéographe de Chopin : elle mesure la force boulangère de la farine. Enfin, une dernière machine vérifie l’activité enzymatique, avec le fameux test du temps de chute de Hagberg. Tous ces indices sur les blés et la farine qui en découle sont précieux au moulin : il va les utiliser pour faire des alliances et fournir à ses clients des farines stables sur le gluten, les protéines et les enzymes. Des farines dont la force boulangère est connue et donc sans surprise pour les boulanger.es.

Qu’ils aient un laboratoire d’analyse ou non, nous connaissons très bien tous ces meuniers et leurs méthode. Nous avons une totale confiance ! Néanmoins, au moment de la livraison de la nouvelle récolte durant l’automne, il peut y avoir plusieurs semaines ou mois durant lesquels les farines ne sont pas stables dans leur comportement. Cette période nous demande beaucoup de vigilance au fournil, avec des adaptations à faire au niveau de la quantité d’eau dans les pâtes par exemple, ou le taux d’ensemencement (apport de levain) de cette même pâte. C’est donc un temps durant lequel nous pouvons tâtonner et durant lequel les pains sortis du four peuvent varier dans leur aspect. Les pains plats apparaissent souvent à cette période et sont directement liés à l’instabilité de la nouvelle farine !

Parfois, cela arrive…

Avec la farine, une autre surprise, très rare, peut survenir. En juin et septembre de cette année, plusieurs clients nous ont fait un retour sur les pains de petit épeautre qui avaient un goût rance. Le goût rance ne peut provenir que d’une source : la farine et donc le moulin. Car au Pain des Cairns, le roulement des sacs de farine est rapide comme l’éclair. Nous sommes livrés toutes les semaines, pour vous dire que la farine ne traine pas dans les stocks !

Durant cette période précise, exceptionnellement, nous utilisions la farine de petit épeautre du moulin Pichard à la place du moulin du Forest. Nous leur avons donc fait remonter ce défaut de farine afin d’avoir une réponse sur ce bug. Ils ont directement analysé les lots incriminés et nous ont répondu tout aussi vite que cela venait probablement du grain et du stockage ; les récoltes de 2023 et 2024 avaient été très abondantes et certains lots stockés longtemps. Conditions de stockage non favorables sur ces lots ? On peut aussi incriminer la météo très humide des années 2023 et 2024. Ce genre de situation est extrêmement rare et ne remet pas en question la qualité du travail d’un tel moulin. Les quelques sacs de farine sont vite repartis et vous avez pu avoir à nouveau du petit épeautre comme on l’aime. La conclusion ? Vos retours de clients nous sont indispensables car nous ne goûtons pas tous nos pains tous les jours !

Série noire, nouvel épisode

Jeudi 23 octobre, le pétrissage du petit épeautre (PE) se fait sans problème, mais nous remarquons directement que la couleur claire et la texture de la pétrissée ne sont pas habituelles. Erreur de la part de la personne qui a préparé les pesées la veille ? Piste écartée car nous nous rendons compte que c’est la farine sortant des sacs estampillés « petit épeautre intégral T110 » qui ne correspond pas à ce qui est annoncé. Durant la fermentation, la pâte lève très différemment de ce que nous connaissons du petit épeautre, à se demander si dans ce lot, ce ne serait pas du blé plutôt que cette dernière céréale ! Et pourtant à la sortie du four, le pain sent bien le petit épeautre et la couleur, sans être caramel, a une tendance à être chaude. Le pain est beau et bon mais ce n’est assurément pas du petit épeautre intégral.

L’origine ? Probablement une fin de silos de différentes céréales qui ont donné un mélange non homologué sur un ou deux sacs de farine. Ces un ou deux sacs peuvent échapper au meunier, mais ils sont anecdotiques par rapport à l’ensemble des grains moulus et des farines de haute qualité qui sortent chaque jour des moulins. Encore une fois, le moulin qui nous a fourni (la ferme du Forest) est appelé immédiatement pour comprendre ce qui s’est passé. En attendant le remplacement du lot, nous avons eu quelques jours pour tester notre réactivité et votre patience. Le petit épeautre a été remplacé par le khorasan, une farine proche même si c’est du blé. Ce blé ancien contient moins de gluten qu’un blé « classique » et est mieux digéré par celleux qui y sont intolérant.es. C’est dans ce genre de situation que l’on trouve nos clients absolument trop sympas et compréhensifs ! Merci à vous !

Leçon de choses

Après les rares problèmes que nous pouvons rencontrer avec la matière première qu’est la farine, viennent les étapes de la fabrication et leurs multiples embûches. Retenons grossièrement quelques actions indispensables pour faire du bon pain :

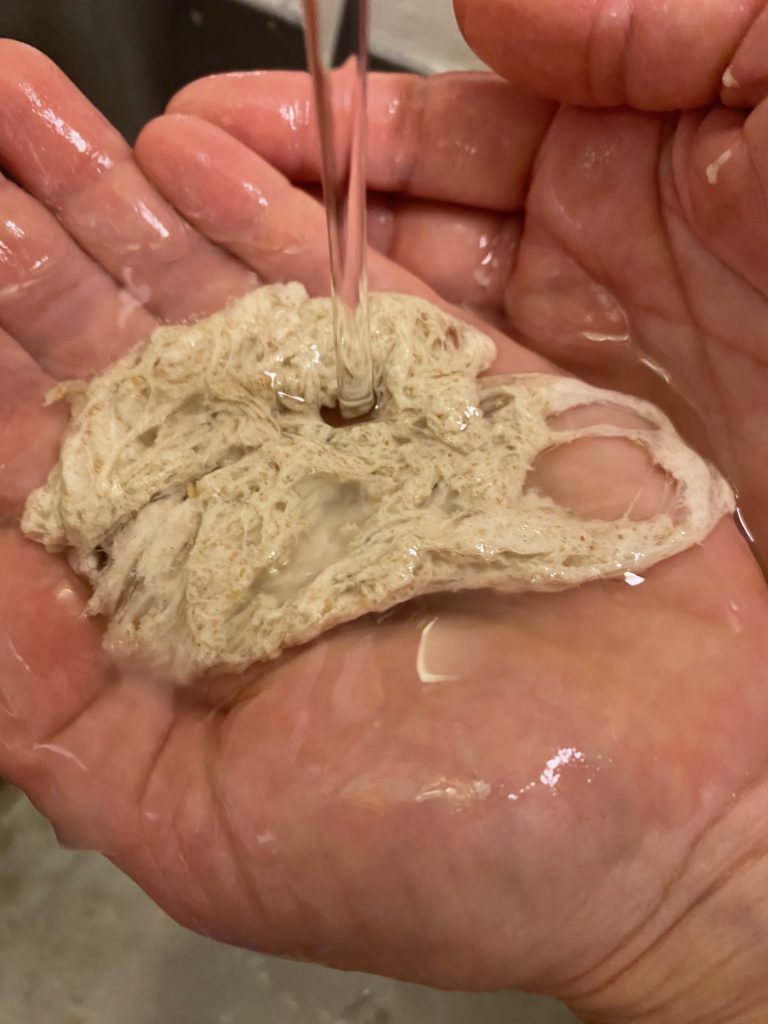

- Tout d’abord, le pétrissage : un ordre précis d’inclusion des matières premières (eau-farine durant la première étape du frasage, puis levain, puis sel), une vitesse et un temps adéquat selon la farine pour une élasticité optimale. C’est durant le temps de bassinage (ajout d’eau en fin de pétrissage) que l’on arrive à cette élasticité et extensibilité recherchées. C’est aussi une température de sortie que l’on recherche à ce moment-là : autour de 24°C pour la plupart de nos pains, plus chaude pour le petit épeautre ou le pain aux farines sans gluten.

- Ensuite viennent les étapes de la fermentation : temps de repos dans une température à 24°C sans courant d’air et avec un taux d’humidité de 65%, temps de « tours » ou rabats pour donner de la force à la pâte qui fermente en masse dans les bacs, temps de façonnage pour certains pains comme le TTL, le méteil ou le seigle. Enfin, le temps d’apprêt (ou de repos final) avant la mise au four. Pour avoir le droit de franchir les portes de notre four, la pâte doit avoir une acidité autour d’un pH 4 (idéale entre 4,20 et 4,10). Vous avez les yeux dans le vague ? Pause « rafraichi » de mémoire !

Ce sont les bactéries contenues dans la pâte qui produisent l’acidité. Plus précisément, elles s’alimentent avec des sucres qu’elles fermentent en produisant des résidus tels qu’acides lactiques et/ou acétiques. Le pH (ou Potentiel Hydrogène, neutre à 7) est donc lié à cette activité fermentaire.

Au-dessus d’un pH de 4,3, la pâte ne sera pas assez fermentée. En dessous de 3,7, elle l’est trop. Et bien sûr, entre ces deux seuils, il peut se passer très peu de temps selon la saison et la température. L’expression « surveiller comme le lait sur le feu » pourrait presque être rebaptisée « surveiller comme la pâte en fin de fermentation » !

- 5 h plus tard environ, la cuisson pour finir ! Au four, la pâte doit être d’abord saisie avec une température autour de 235°C, puis continue de cuire pendant une grosse heure en température descendante jusqu’à 215°C environ. Le jeu des températures et la durée de la cuisson fera une belle croûte, une sortie des gaz harmonieuse (nous y reviendrons plus tard), un pain cuit dedans sans être brûlé en extérieur, un pain digeste. Évidemment chaque pâte se comporte différemment, chaque étage de four offre ses petites particularités : on peut ainsi jouer jusqu’au bout !

- La toute dernière étape avant d’aller au magasin : le temps de ressuage (séchage du pain) a aussi son importance. Le pain doit sortir toute l’humidité qu’il contient avant d’être manipulé. Enfermer un pain trop chaud ou trancher un pain encore trop humide n’est pas lui rendre service pour sa conservation, nous y reviendrons aussi.

Voilà dans les grosses mailles, les étapes de fabrication du pain, qui, vous vous en doutez, comportent autant de pièges potentiels. Allons maintenant dans le détail de certains phénomènes que vous avez pu voir apparaître sur vos pains.

La caverne

L’alvéolage de la mie que l’on aime est celui qui, tout en étant généreux, est « plutôt régulier ». Pourtant parfois, en coupant un pain qui semble magnifique de l’extérieur, on tombe nez à nez avec une énorme cavité digne de la grotte de Lascaux. On peut bien sûr le vendre pour que vos enfants jouent aux figurines Playmobil préhistoriques mais ce n’est pas du tout satisfaisant.

D’où vient ce phénomène plutôt rare mais ennuyeux ? À certaines étapes dans la confection du pain. D’une part, la durée et la rapidité du pétrissage. Car les alvéoles trouvent leur origine dans les inclusions d’air piégées dans la pâte à ce moment précis du pétrissage.

Plus le pétrissage est long et rapide, plus le nombre d’inclusions d’air est important dans la pâte, et plus le nombre d’alvéoles sera élevé et leur taille réduite.

Un pétrissage adéquat doit permettre la formation d’un bon réseau de gluten qui piégera correctement les gaz. S’il est trop court, il aura une incidence sur les retenues de gaz durant la fermentation. Plus tard, un bassinage trop brusque (pour rappel : le bassinage est l’ajout d’eau en fin de pétrissage pour réguler la température et la texture) peut aussi abîmer la pâte et la déstructurer. Et donc influencer sur les futures alvéoles. La caverne peut aussi se former durant les manipulations de la pâte lors de la fermentation, moment où elle est fragile. Un geste trop brutal durant le façonnage peut abîmer la pâte, la déchirer, lui donner trop d’air et être la cause d’un pain à la mie irrégulière (dans le sens caverneuse).

Enfin, la caverne peut se former durant l’étape de l’enfournement et de ce qu’on appelle scientifiquement l’étape de la coalescence.

La coalescence est un phénomène de regroupement des alvéoles durant une fermentation longue

mais surtout au moment de la cuisson.

Lors de l’enfournement, les gaz contenus dans le pain se dilatent en chauffant et exercent une pression importante sur la paroi des alvéoles, qui peuvent céder et ainsi produire de la coalescence. Plus la montée en température est rapide, plus le dégazage sera explosif et les phénomènes de coalescence importants. Scarifier un pain (faire une grigne) permet de créer une sorte de cheminée pour que les gaz se dilatent à ce moment là et puissent s’échapper à un seul endroit. Une grigne bien répartie permettra donc une sortie régulière des gaz à la cuisson avec une pression relativement homogène sur l’ensemble des alvéoles.

Sans jolie grigne qui canalise la sortie des gaz et évite une trop forte pression sur les alvéoles dans la pâte, le dégazage se fera de manière bien plus chaotique et pourra alors créer ces cavités non désirées. La conclusion ? La chasse à l’alvéole anarchique n’est pas gagnée, car elle peut avoir son origine à de nombreux moments de la production du pain !

Tectonique des pâtes

Certaines céréales comme le seigle ou le riz sont très délicates à travailler et à lever. C’est le plus souvent sur ces pains que vous trouverez une croûte qui se décroche et créé une voûte sommitale déconnectée de la mie. Pour le seigle, ce phénomène peut être lié à une étape de façonnage trop brusque ou trop rapide, une fermentation trop poussée ou encore un enfournement indélicat avec les pâtons : cette pâte est ultra fragile et nous le fait savoir régulièrement. L’étape de la cuisson peut aussi être problématique pour les pains aux farines sans gluten qui comportent de la farine de riz et de sarrasin. Parfois ces pains sortent beaux mais peuvent comporter à l’intérieur cette fameuse voûte ou des failles dans la mie. Ils peuvent aussi devenir friables lors de leur conservation.

Pourquoi ? D’autres explications qu’un four trop fort ou trop long peuvent être données. La première en tête de liste est la sur-fermentation. Mais cela peut aussi être lié à trop d’hydratation ou trop peu de psyllium (vous savez, cette petite graine mucilagineuse que nous utilisons systématiquement pour aider à la levée). Tout est envisageable avec des pains comme le pain aux farines sans gluten ou le seigle ! Finalement, nous essayons d’analyser à chaque fois le pourquoi du comment en remontant la petite chaîne des étapes successives. Et encore une fois il faut avouer que les raisons sont multiples.

Trop pâteux ?

Certains de nos pains ont une mie très dense et humide à la sortie du four. Cela est tout à fait normal pour des pains comme les pains de petit épeautre, seigle ou aux farines sans gluten qui sont très hydratés et sont à base de céréales à la panification délicate. Cela l’est moins sur des pains à base de farine de blé comme notre gamme classique. Ce nouveau phénomène peut être la conséquence de plusieurs étapes ! Le pétrissage aura été trop rapide ou trop fort (boulangèr·e pas assez concentré·e ?), la fermentation pas assez avancée avant l’enfournement comme cela peut arriver sur le petit épeautre (boulangèr·e trop pressé·e ?), ou encore les températures du four pas assez fortes au démarrage (boulangèr·e pas assez réveillé·e ?).

Le four a aussi le mauvais rôle vis-à-vis des rares pains qui ressortent avec une mie gélifiée. La gélification apparait à certains endroits d’une pâte qui n’a pas été assez saisie à l’enfournement et qui au final n’a pas réussi à cuire comme il fallait. Un choc sur le moule ou le pâton peut aussi engendrer cette conséquence, comme sur les brioches extrêmement fragiles.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce phénomène de gélification n’est pas si facile à contrer sur des pains très denses comme le petit épeautre et qui peuvent colorer très vite. L’illusion qu’ils sont cuits à point est vite là avec le phénomène des réactions de Maillard. On pourrait apparenter ces réactions à un processus de caramélisation : elles donnent sa couleur à la croûte et son arôme à la mie. Elles dépendent de nombreux facteurs autant liés à la pâte et son acidité qu’à l’apport de vapeur et la température à l’enfournement. Elles peuvent parfois cacher un cœur encore trop mou, une mie pas assez cuite. Avec la gélification, nous perdons des arômes et une partie de la propriété digestive du pain.

Le raplapla

Le raplapla, vous l’avez souvent vu au magasin : il est bon mais dense et pas très beau il faut l’avouer. Pourquoi n’a-t-il pas levé au four ? Ce phénomène est souvent dû à un pain trop fermenté. Par temps chaud la fermentation peut être plus rapide que celle que nous avions imaginée. Même si on va couler l’eau suffisamment froide pour sortir une pâte qui prendra plus de temps à fermenter, le phénomène peut nous échapper lors des périodes estivales.

Pour cela, nous avons un bras de levier si le four n’est pas disponible au moment où le pain devrait être enfourné : le blocage en froid. Néanmoins, sur des bacs de 12 kg de pâte, l’effet de ce blocage n’est pas radical. Il permet de temporiser. Prendre le ph avant l’enfournement peut aussi nous aider à être vigilant. Un pain trop fermenté cuira plus vite et colorera plus fort tout en ayant du mal à lever. Il ne tolère donc pas de grigne qui ferait s’échapper le peu de gaz qui reste et le rendrait encore plus plat que redouté. Bref, un pain trop fermenté c’est un peu comme un coureur qui est allé trop vite et nous a surpris par son chrono. On le récupère en bout de course, on ne peut plus en faire grand-chose… Mais cela n’enlève rien à ses compétences d’athlète !

Le petit frère du raplapla

Une autre raison au pain plat peut remonter au pétrissage, mais ce cas-là est plutôt très rare dans notre fournil. Vous avez compris que la première étape du pétrissage est la formation du réseau de gluten. A quoi sert-il ? A emprisonner les gaz qui vont se former quand le levain aura commencé son action au cœur de la pâte.

Le réseau de gluten se fait par le mélange d’eau et de farine

au tout début du pétrissage qui dure plusieurs minutes avant d’accueillir le levain…

et se renforce tout au long de la fermentation.

Le pétrin tourne encore au moins 10 minutes avant que l’on ajoute le sel. Car une des propriétés du sel est de ralentir la formation du réseau de gluten. Trop peu de temps pour fabriquer ce réseau de gluten ou alors un apport de sel trop rapide peuvent jouer sur une mauvaise fermentation du pain. Le levain aura beau faire son travail et produire tout ce qu’il faut d’acides acétiques, alcooliques et lactiques, si ces gaz créés ne sont pas retenus, ils s’échappent tout simplement. Le pain au levain demande de la patience… Pensez-y si vous faîtes votre pain à la maison !

Mal vieillir

Une histoire de météo et d’hygrométrie à laquelle on n’y peut rien au fournil ! Un pain ne va pas vieillir de la même manière qu’il fasse sec ou humide. Revenons à la sortie du four : le pain tout juste sorti nécessite un temps de séchage, ou ressuage. Quand la météo est très humide, nous ferons attention à le laisser au four plus longtemps, parfois bien plus longtemps, en fin de cuisson. Température basse pour éviter une trop forte coloration de la croûte, mais suffisante pour qu’un séchage efficace puisse agir avant que le pain ne retrouve un taux d’hygrométrie élevé à l’extérieur. Par météo classique, le simple séchage sur échelle suffit. Mais parfois il est emmené au magasin avant d’être complètement refroidi pour répondre aux demandes des clients. Et là, c’est (presque) le drame !

Quand il arrive au magasin encore chaud, qu’il repart dans votre sacoche de vélo dans la minute et qu’il reste enfermé un certain temps, c’est le scénario catastrophe. Le pain a besoin de refroidir avant d’être emballé ! C’est aussi pour cela que nous n’aimons vraiment pas trancher un pain encore tiède. Outre le risque que cela soit un fiasco total à la trancheuse à cause d’une mie beaucoup trop molle, c’est le meilleur moyen pour qu’il sèche plus vite. Même si nous comprenons vos besoins, il est bien difficile pour nous de faire cette opération sur un pain fait avec amour et le voir finir abimé comme cela.

Alors, sur un pain qui a bien ressué, comment procéder pour le conserver au mieux afin d’éviter qu’il ne devienne rassis ou alors qu’il moisisse ? Un sac de tissu ou un torchon est le parfait emballage car il peut respirer sans sécher trop vite. Nos pains peuvent ainsi se conserver plusieurs jours sans problème. L’une d’entre nous, partie en vacances, a ainsi consommé du pain aux farines sans gluten durant trois semaines sans en racheter ! Les dernières tranches étaient sèches et la saveur bien moindre il faut l’avouer. Mais ce record intersidéral a prouvé une fois de plus que le pain au levain est un super-héros.

Et les moisissures ? Elles apparaissent quand le temps est très humide, ce qui est une donnée que l’on ne peut malheureusement pas maitriser. Mais finalement, c’est plutôt bon signe : notre pain réagit à son environnement car il n’est constitué que de produits naturels !

Stabiliser la production

Tous ces petits « ratés » sont souvent anecdotiques mais on ne peut pas les laisser revenir trop souvent. Alors notre grand bonheur, c’est d’avoir dans notre équipe du Pain des Cairns un grand manitou responsable de la qualité et de la régularité de la gamme. Le rôle Production, en ce moment assumé à la perfection par Étienne, gère, entre autres, cet aspect. Analyser, tester, mettre en place de nouveaux protocoles, surveiller ces changements et leurs conséquences sur les pains concernés et communiquer auprès de l’équipe pour asseoir une nouvelle façon de faire.

Un exemple ? En septembre, nos tourtes de seigle étaient plates et ultra denses durant plusieurs semaines. Nous en discutions beaucoup au fournil et les plus expert·es ont donné des pistes d’amélioration sur le pétrissage et sur le façonnage. Cette complémentarité dans l’équipe aide le rôle production qui n’est pas seul à s’emparer des problèmes liés à la production. Dans ce genre de cas, il va communiquer, uniformiser, cadrer les nouveaux process. Mais il peut s’emparer seul d’autres phénomènes d’irrégularité des pains en cherchant des pistes d’amélioration et de stabilisation, en testant puis proposant et diffusant les informations indispensables sur les nouveaux protocoles. Aujourd’hui, si la tourte est à nouveau sublime quand elle débarque au magasin le mardi et le jeudi, c’est grâce à une équipe qui ne s’endort pas et qui peut se reposer sur son rôle production.

C’est aussi le rôle production qui va surveiller l’évolution du levain tout au long de l’année en fonction des données de températures, des lots de farine ou même de notre matériel. Un exemple pour comprendre ? Durant les grosses chaleurs de juillet, notre refroidisseur d’eau ne pouvait plus descendre sous 12°C (sonde cassée), ça tombait mal ! Stocker l’eau en chambre froide était plutôt, disons, contraignant. Étienne a fait le choix de baisser l’ensemencement des levains de 20%; cela a permis de réguler leur fermentation jusqu’au lendemain matin sans avoir besoin d’eau trop froide.

Jamais perdu !

Au Pain des Cairns, la mission du rôle production est complétée par celle du rôle Planning. En ce moment géré avec brio par Hugo, il ajuste nos arrivées et nos départs sur la journée afin que nous puissions bichonner chaque pétrissage, chaque façonnage et chaque enfournement sans précipitation. L’air de rien, notre laboratoire fourmille mais chaque geste est pensé et coordonné aux autres actions avec précision. Le rôle Créativité complète aussi le rôle production en insufflant une nouvelle énergie, de nouvelles idées selon les périodes de l’année. Depuis septembre, Célia mène ce rôle avec autant d’efficacité que d’enthousiasme. Après 4 mois de tests avec Sydney, elles ont aboutit à LA recette de nos petits chouchous du moment. Nos premiers croissants commercialisés sont sortis du four ventilé samedi 11 octobre ! Faire un croissant est hautement plus long et plus technique que faire du pain et nous sommes fièr·es des premières fournées. Il y aura probablement des fournées plus ou moins réussies, nous touchons à l’aléatoire de ce produit très exigeant sur de nombreuses étapes.

Mais pour autant, est-ce qu’un croissant, est-ce qu’un pain est raté ? Perdu ? Certainement pas. Ces produits ruent dans les brancards, ne sont pas dans les normes que l’on attendrait. Sont-ils pour autant moins bons ? Ils sont assurément différents et feront d’autant plus apprécier les suivants !

La poésie du pain au levain naturel n’a pas fini de nous ravir !